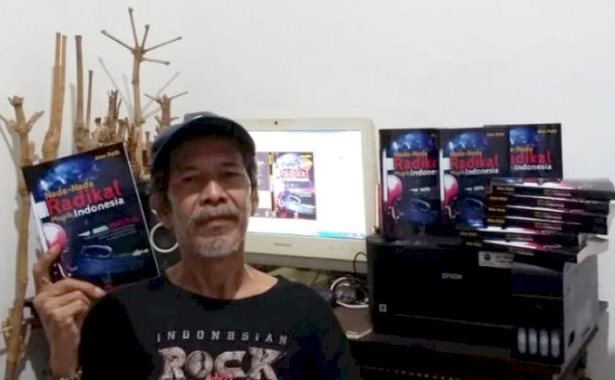

#BedahBuku_01: Nada-Nada Radikal Musik Indonesia

Musisi Itu Tak Ubahnya Jurnalis

CORETAN Alex Palit – Pengamat Musik, Mantan Wartawan Harian Surya

Musisi tak ubahnya dengan jurnalis yaitu sama-sama sebagai pewarta. Kalau jurnalis mewartakan kesaksiannya lewat bahasa tulisan kritisnya, sedang musisi merekam hasil amatannya lalu diolah dengan segenap imajinasi seninya kemudian diekspresikan dan dituangkan lewat bahasa musik, lagu, dan nyanyian.

Dengan bahasa musik, ia mengekspresikannya, apa itu lewat ungkapan puitisasi syair lirik lagu – atau nada-nada itu sendiri – yang mana didalamnya bisa berupa tuangan cerita, pesan, harapan, kritik, bahkan pernyataan sikap, atau apapun itu.

Apakah itu pesan moralitas, spiritualitas, humanisme, tentang cinta tanah air Indonesia atau tema sosial lainnya seperti kritik sosial.

Begitupun musisi itu juga tak bedanya dengan seorang pengamat sosial politik. Kalau pengamat menyampaikan amatannya lewat analisa-analisa atau kajian didasarkan pada referensi sosial politis.

Sementara pengamatan musisi lebih pada aspek sosio kultural atau kesenian, walau secara substansial ketajamannya tidak kalah dengan pengamat politik.

Kalau pengamat politik gaya penyampaiannya lewat bahasa eksplisit atau to the point. Sedang musisi dalam menyampaikan sikap kritis kritikannya dibungkus dalam bahasa seni yang cenderung implisit, plastis dan interpretatif, walau secara substansif ketajaman amatannya tak kalah dengan pengamat politik. Termasuk dalam penyampaian kritik sosial.

Bahkan secara artikulatif, musik protes yang diekpresikan musisi bisa lebih lantang, walau tanpa serta-merta menuding batang hidung siapa pun yang dikritiknya.

Apa yang disampaikan musisi lewat musik protes atau kritik sosial ini tak ubahnya sebagai kontrol sosial yang diekspresikannya dalam bentuk musik, lagu atau nyanyian, atau nada-nada itu sendiri.

Dan apa yang diekspresikan dan dikumandangkan musisi lewat bahasa musik (lagu) ini tak lain adalah sebagai bentuk sikap kritis musisi dalam menyikapi atau respons atas kondisi sosial yang ada, seperti sejumlah lagu Iwan Fals, Sawung Jabo, Franky Sahilatua, Gombloh, Leo Kristi, Harry Roesli, Kantata Takwa, Swami, Sirkus Barock, God Bless atau Slank.

Bahkan di era kolonialis Belanda, lagu-lagu bertemakan perlawanan terhadap penjajahan ini juga dikumandangkan oleh musisi, seperti lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman yang dibalut dalam semangat kebangsaan.

Hal yang sama juga banyak kita temui pada lagu Ismail Marzuki, Kusbini dan musisi pada era masa penjajahan.

Dimana sebagian besar bentuk perlawanan terhadap kolonialis itu mereka ekspresikan lewat lagu-lagu bersemangatkan kebangsaan, kemerdekaan.

Dan pastinya masih banyak lagi lagu atau nyanyian-nyanyian bertemakan serupa, apakah itu tentang humanisme atau nada-nada radikal berupa kritik sosial yang diekspresikan dan dikumandangkan musisi lewat bahasa musik (lagu).

Dimana nada-nada radikal berupa protes sosial ini tak lain adalah sebagai bentuk sikap kritis musisi dalam menyikapi atau respons atas kondisi sosial yang ada.

Musik itu sendiri tidak pernah mati. Ia akan terus hidup mengatasi ruang dan waktu. Ia akan tetap hidup direlung sanubari penikmatnya.

Bahkan bukan tidak mungkin apa yang tersurat dan tersirat di lagu tersebut masih relevan atau menemukan kembali relevansinya secara kontekstual dengan realitas sosial yang terjadi saat ini, sebagaimana yang diulas di buku “Nada-Nada Radikal Musik Indonesia”, sebuah amatan musik Indonesia dalam konteks filosofi, budaya dan politik. (es)